|

|||||

|

|||||

|

國光電子報 第二百一十一期 發刊期一百一十年十月五日

|

|||||

| ■回首頁 | |||||

|

|

|||||

|

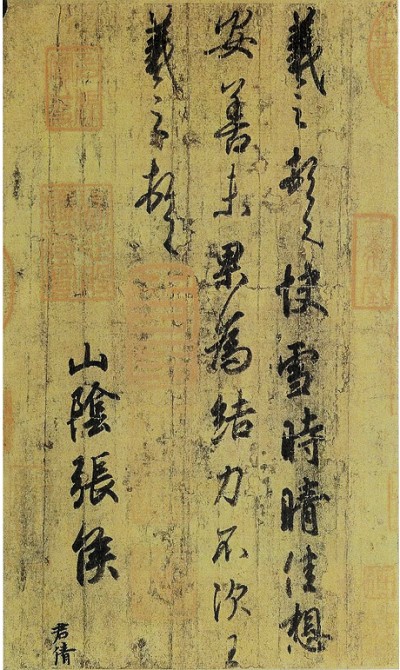

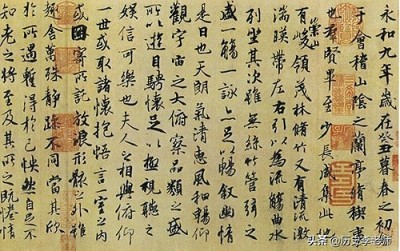

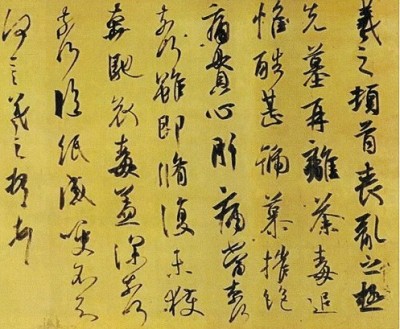

從新編戲《快雪時晴》看王羲之和他的書法 文•陳泓燁 國光劇團研究助理 國光劇團《快雪時晴》藉由東晉王羲之其人其書,虛空牽引思索,觀照當代。本文以劇中提及的時代背景,回顧概敘歷史上的書聖王羲之及其快雪、蘭亭、喪亂三書帖。 瑯琊王氏的家族世系 王羲之(303 ~361),字逸少,生於西晉太安二年,東晉升平五年59歲時逝世。原籍山東瑯琊(今山東臨沂),以前的三國諸葛亮和以後的中唐顏真卿都以此為原籍。瑯琊王氏出自姬姓,周靈王的太子姬晉因直諫而被廢為庶人,其子後又為官,位至司徒,時人稱為「王家」,這是王氏的始祖。秦始皇麾下大將王翦,漢諫議大夫王賁,一脈相承,遷居瑯琊,又遷臨沂,成為後世所稱瑯琊王氏的祖居地。王賁的六世孫也是二十四孝中「臥冰求鯉」的王祥,其弟王覽為西晉光祿大夫,王覽即王羲之的曾祖父。這樣的世系,可見瑯琊王氏「世代為官」的脈絡。  ▲《喪亂帖》 戰亂與動盪的時代 王羲之的父親王曠一輩,伯父王敦、王導、王廙等人,都是晉王朝舉足輕重的人物,他出生於如此仕宦世家,但整個時代的晉王朝卻不斷地面臨著巨大危機。西晉司馬氏政權,秉承魏武帝曹操的遺緒,從誕生日起,就從沒有安寧過。其北方部族軍事威脅一直存在,而新朝廷內部相繼弄權陷入混亂,西元281年至300年間,後宮外戚動輒滿門殺伐,「事泄被廢」、「矯詔專殺」,內亂不息,反而越演越烈,諸王紛爭的「八王之亂」次第登場,到王羲之出生的太安二年(303),弱智的西晉惠帝被迫離開洛陽,成為流亡皇帝。當王羲之睜開眼睛看世界,一則是家族位居朝廷之貴冑顯要,使其熏陶於鐘鳴鼎食,琴韻書香,另則又驚駭於廟堂血污,生靈塗炭。 王羲之四歲時(307),「八王之亂」雖然結束,北方匈奴部族劉淵號稱漢王,中國歷史上最為混亂的「十六國」開始到來。北方的混亂和威脅,直接導致西晉王朝—南下「過江」。永嘉元年(307)晉朝首都還在洛陽,但瑯琊王司馬睿聽從提議,大動作向江東(長江下游)轉移,遷往建業(今江蘇南京)。此「過江」之議的提出者,正是王羲之的父親王曠。放棄江北到江東富庶之地,得到王氏家族的協力促成,當時的王導為瑯琊王的督軍司馬,舉足輕重。大規模遷徙,放棄家園,遠離祖宗陵墓,對世居北方的王氏家族,雖為貴冑也顯倉皇痛苦。王羲之十五歲(317)時,西都長安、洛陽被異族攻佔,西晉懷帝被擄,江東一變為晉室中心,瑯琊王司馬睿順理成章的登基,立宗廟健康,東晉王朝開始。王氏諸臣的過江之功,王敦任鎮南大將軍,領軍在外,王導領中書監任丞相,執政在內,王羲之跟隨伯父王廙生活,王廙的母親和新皇帝的母親是親姊妹,其地位極為清貴。王氏子弟盡列顯要,時稱「王與馬,共天下」。雖然只是半壁江山,但宦途尊榮權貴當代。 王羲之少年即有才名,受到父兄輩的賞識,以「朗拔」、「清貴」、「清鑒」、「骨鯁」稱之,歷任秘書郎、會稽王友、臨川(江西)太守、征西將軍庾亮參軍、長史、寧遠將軍、江州刺史、護軍將軍、右軍將軍、會稽內史等職,永和十一年(355)退官,於父母墳前立誓,不再出仕。升平五年(361)去世,贈金紫光祿大夫。縱觀其為官生涯,入仕不迷仕,總是喜歡遠離朝廷,多次推辭進入中樞權力中心。擔任地方首長,尤其關懷民生時事,面臨東土飢荒,苦民之痛「開倉賑貸」,經常上書朝廷要求「除其煩苛,省其賦役」,顯示出他富於儒家情操。他心繫北伐戰事,對於殷浩的舉軍北伐,卻總是屢加勸阻,認為國家形勢,不能力爭武功: 知安西敗喪,公私惋怛,不能須臾去懷。以區區江左,所營綜如此,天下寒心固已久矣,而加之敗喪,此可熟念。往事豈複可追,願思弘將來,令天下寄命有所,自隆中興之業。政以道勝寬和為本,力爭武功,作非所當,因循所長,以固大業,想識其由來也。 「…往事豈複可追,願思弘將來,令天下寄命有所,自隆中興之業...」信中言辭懇切,暢曉大義,認為當今為政應以寬和為本,不能窮兵黷武,因循所長以固江南半壁江山。可惜王羲之的勸告未能阻止殷浩的北伐。 書法藝術的影響 中國書法到了三世紀的三國(220~280)西晉(265~316)之際,是各書體演變完成的時期,此後楷書及行、草書應用日廣,蔚成新風氣。四世紀東晉(317~420)時,書家致力於鍛練書法技藝,探究筆法中如同自然妙有的美感,追求「工夫」與「天然」並美,古體與今體兼備,以達於盡善盡美的境界。其中尤以「書聖」王羲之最具典型,與兩漢、西晉相比,其書風最明顯的特徵便是用筆細膩,結構多變。南朝(420~589)至隋唐(581~907),由帝王主導,進行王羲之等多位名家書蹟的收藏鑑定、編次、裝帙及摹寫刻石等作為,也建立了以王羲之為模範的古典傳統,並影響千餘年中國書法的發展。 而收藏王羲之書法,最有名的莫過於唐太宗,其倡導書法,視王羲之書法為正宗,並摹勒入碑,摹習之人甚至及於海外。當時王羲之的真蹟,凡能收集到的都被藏入唐太宗內府,再經高宗收藏,民間片紙隻字早已難求。可惜後經戰亂,內庫法書散失,這些流落民間的法書,到了宋代才又逐漸訪求,宋太宗收刻有「淳化閣帖」、徽宗「宣和書譜」完成時,御府所藏達二百四十餘件,不過其中難免真假攙雜。而墨蹟寫在紙上原就保存不易,經過千餘年後的今日,已難求真蹟,我們要看王羲之的書法,只能依靠複製品。ˉ 古代的複製與保存 前提「淳化閣帖」就是複製品,現在還能看到古代諸多名蹟,幸蒙此帖留存。我國古時候書法的複製品有響搨、臨寫、拓本及刻本四種。響搨,以紙覆蓋於墨蹟上,或透光映照,以精準鈎描出每一字的線條輪廓,再填進濃墨的方法。唐朝人摹書即是此法。又稱作雙鈎填墨法、鈎勒填墨法、搨摹或摹書等,成品也稱摹本。看似簡單,實際上鈎勒時凡遇分叉或飛白,或蟲蝕痕跡都要忠實描出,填墨也須按原蹟墨色濃淡分別填入,才能做出酷肖原蹟的摹本。臨寫,把字帖放在旁邊,仿其筆劃寫成。拓本,又稱搨本,複製時要先將墨蹟刻石碑上,用白宣紙等薄紙覆蓋其上,再以朱墨椎印,凡是筆劃線條處凹陷石面內,朱墨拍擊不到,線條文字即拓印成白字,可說是早期印刷術,可以大量生產。刻本是將墨蹟刻板以紙覆其上印刷而成。宋代以後的法帖都是這種方法做成。 王羲之的書作,在南朝梁代已被寶重而有複製品問世,到了唐太宗更是珍重,常命內府搨書人作羲之墨蹟的複製品。其中尤以行書<蘭亭集序>的複製品最為有名。書史上最為人津津樂道,說是唐太宗曾命御史蕭翼設計騙取,從王羲之的七代孫智永託付給弟子辯才和尚的「蘭亭集序」書法真蹟。唐太宗得到後便命內廷供奉搨書人等,以響搨法搨出數本以賜近臣。並令虞世南、褚遂良等名書家寫臨本。當唐太宗去世時,以蘭亭殉葬昭陵,真蹟遂從人間消失。 <快雪時晴帖>冊,行楷書四行,二十八字,是一封在大雪之後向友人問候的書簡。書法以圓筆藏鋒為主,起筆與收筆,鈎挑波撇都不露鋒芒,由橫轉豎也多為圓轉筆法,結體勻整安穩,顯現氣定神閒,不疾不徐的情態。元趙孟頫(1254~1322)曾稱此帖為天下第一法書,深得清乾隆皇帝(1736~1795)的喜愛。 <快雪時晴帖>在康熙十六年(1677)由最後的民間收藏者馮源濟獻入宮中。原件麻紙,色晦黯,縱二三公分,橫十四點八公分。前有副頁,只蓋有八枚歷代收藏印,留白甚多,後來成為乾隆皇帝作畫題詩的空間。後副頁則有九段跋語和題註,分屬元、明二朝。至於入宮後,乾隆皇帝在本幅左上角御提押縫「神」字。這時<快雪時晴帖>在皇帝眼裡仍只是一件特出的書法,未被賦予特殊意義。到乾隆皇帝十一年開始在帖上提識,內容也是與右軍書藝無關的詠雪詩,對乾隆而言,每年冬、春二季獲得充沛的降雪,才是實質的吉兆,來年農作將保有好收成。如此題詩詠雪一直持續到退位為太上皇為止。每年至少題詩一首,長達五十年的累積,共計有六十二首,滿布每頁文本空白處。 <喪亂帖>行草書,同<快雪時晴帖>係書信尺牘,共八行六十二字。雙鈎填墨摹本,墨色濃淡潤渴忠實描寫出其趣味,非常逼真精彩。現存日本皇室,改裝成掛軸,保存完好,沒有破損,因首行是「羲之頓首,喪亂之極」,故以喪亂二字為帖名。喪亂帖的文意如所寫「喪亂之極,先墓再離荼毒」,寫王氏一族離開山東瑯琊故園,無法掃墓之恨,約與蘭亭集序差不多同時的五十歲左右作品。此書帖結體全失平正,以欹側取勢,較之<蘭亭序>更見揮灑自如,老練暢達。 <快雪時晴帖>行楷書,圓勁陽剛,現存台北故宮博物院﹔<蘭亭序>行書,遒麗爽健,唐馮承素雙鈎填墨本,現存北京故宮博物院﹔<喪亂帖>行草書,欹側多變、靈動暢達,其現存日本皇室。三書帖氣息、情趣各有特色,可見王羲之博精群法,無不自妙。宋朝黃庭堅(1045~1105)說王字「如孟子道性善,莊周說自然,縱說橫說,無不如意。」讚美其字已達到一種豐富和完善,以不同角度觀賞,都能得到欣賞的滿足。

|

|||||

版權所有•未經授權•禁止轉貼節錄 國光劇團 國光電子報 第二百一十一期 發刊期一百一十年十月五日 111台北市士林區文林路751號 電話:(02)88669600 發行人:張育華 藝術總監:王安祈 主編:黃馨瑩 執行編輯:林建華 c2003-2021 kk.gov.tw . All Rights Reserved. |

|||||

|

|||||

|

|||||