國光品牌學 與觀眾的近距離對話

文:張育華 國光劇團團長

文:張育華 國光劇團團長

國光品牌學 與觀眾的近距離對話

文:張育華 國光劇團團長

愛戲,是推動國光品牌最真實的一條道路。

從小,我學京戲,從基本功開始鍛鍊,從「聲音」與「肢體」的互動規律,到學習「四功、五法」:唱、唸、作、打、手勢、眼神、身段、步法等,這一整套功法技巧讓「戲」成為刻在我身上的養成教育,更是引燃心底熱情的種苗,因為熱愛,讓我學會了看戲、懂戲及愛戲。

|

| 圖說:《國光的品牌學》立體書封。 |

|

| 圖說:國光劇團演出前,由團長張育華帶領工作人員向「祖師爺」上香,祈求保佑演出順利。 |

|

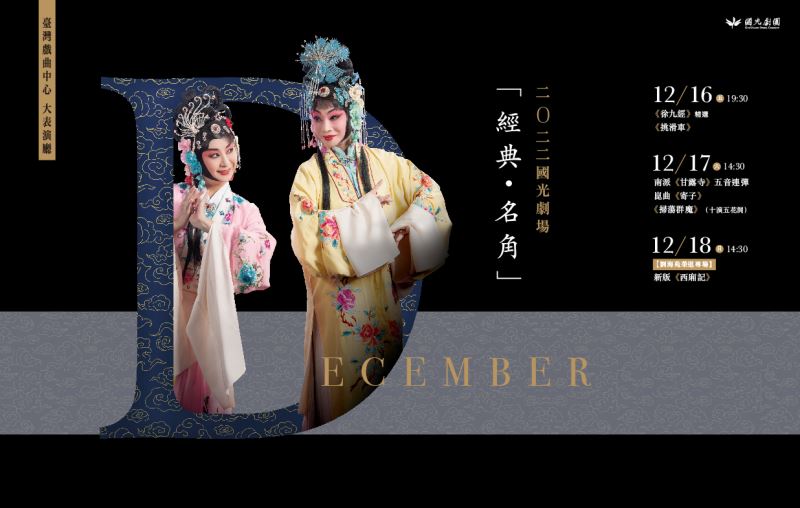

| 圖說:今年12月國光劇場【經典•名角】,12月18日推出張派青衣劉海苑榮退專場《西廂記》。(攝影:邱儒品) |

|

| 圖說:今年12月國光劇場【經典•名角】,由國光眾家旦角演出《掃蕩群魔》。(攝影:邱儒品) |

一路走來,我與戲曲共同成長茁壯,在國光這個集結臺灣傑出戲曲藝術家、文藝學者、編導群、以及行政管理人員的堅實團隊共同努力下,團務發展持續朝著目標推進。這裡存在著傳統戲班的組織與倫理,同時也有公務系統的組織架構,這兩種看似極不相同的系統,卻能相互融合平衡。在外界看來是各就各位,各司其職;實際上,凝聚全體團員的卻是「愛戲」的心,這種「真心做好戲」的使命感,讓國光所有團員能夠共同合作、各自發揮所長。

國光創作的場場「好戲」其實與台積電非常相似,都有一套標準的作業程序,而創新的「技術研發」以及嚴謹的「生產製造能力」,更是成就品牌領先的關鍵。其中藝術總監不僅要能把握演出創作風格,更需因應發展目標、構思能夠發揮團隊優勢的特色劇目、綜觀團務人力生態現況、均衡展現演員實力,同時也要敏銳感知市場觀眾的需求,責任重大。多年來,國光戲曲經安祈總監確立演出劇本及戲的內涵後,交由擔綱主演的藝術家們悉心準備,隨即進入節目製作、排演與行政配合等系列流程,包括編排人力任務分工、各部門協同人力的技術支援、文宣部門擬定行銷策略、有計畫地與觀眾溝通、票務安排及引導觀眾入場看戲等ㄧ連貫作業,這樣真實的工作流程使國光能夠達成演出品質的最佳成效。

國光是一個複雜的團隊管理機制,是藝術創作與行政管理兩個不同專業體系的協作。也正是這種創作與執行協作並行不悖的模式,使國光能夠逐步邁向現代劇場專業發展的道路。在這些標準作業流程中,最重要的是團隊同仁都對戲充滿熱情,一致期望能讓觀眾深刻感受傳統藝術的美好並願意持續體驗。國光全團以整體演出的好評為榮,並持續在新時代的多元藝術表演中,找到自身價值的獨有市場。也正因為如此,隨著時間流轉,國光已從傳統戲班文化組織轉型成為了專業戲曲的品牌團隊。我們已經準備好走下一哩路,將戲曲發揚光大,走得更遠,這是國光的夢想也是最令人興奮的期待。

要發展傳統戲曲的軟實力,必須持續深耕於戲曲文化的底蘊精萃,而戲曲團隊朝向永續經營的路上,這一場硬仗打的不是別人,是新世代的年輕族群對傳統內涵的價值認同,這不只是觀眾,還有團隊裡的所有藝術家及全體工作人員。 國光品牌學此時正切合戲曲價值的發揚趨勢。在過去劇團經營是推出明星名角吸引觀眾,而當代除了顧及傳統「戲迷」之外,還需要因應多樣化的觀眾需求,規劃吸引新世代與導引陌生觀眾進入劇場的作法,這些「巧思」都是行政團隊研發推廣部門每天要面對的艱難課題。除了新編戲劇本需要考慮適度納入當代社會群眾的生活經驗與脈動,戲曲藝術家也必須將真實的生活經驗與戲曲表演內涵深度融合,讓這真實技法的表現雖不同於生活真實、卻充滿對藝術美感的想像,在舞台上將這種虛實交融的高級藝術情感、轉化為觸動現場觀眾情感的連結,若能點燃陌生觀眾對戲曲的「再次體驗」認同感,就有機會讓新觀眾「進場」、成為探索戲曲人文風貌的戲迷。

善用「變」的策略,保持「不變」的價值。

二十年來,國光劇團在安祈老師文學底蘊的專業加持下,讓戲曲創作成為寓有時代思想風格的文學著作,安祈老師說: 「京劇不只是表演藝術、演唱藝術,劇本本身就具有文學價值」。而我承接國光團長以來,更能體會她費盡心思在劇目編排與角色規劃上的琢磨用心,並深深感動,我們共同努力著對於傳統藝術內涵的深度提煉,引導國光全員向上提升,以積極心態去面對因應現代觀眾美學的多元需求,確立國光以「臺灣京劇新美學」為發展的方向,讓國光的演出能夠從傳承臨摹復刻前人經典的模式中,更深反映台灣人文思考及展示創作能力。無論從文本結構的編創手法、演員身段的詮釋體現,或舞台技術的創新研發、與各種現代科技影像聲光之鏈結、以及多媒體互動應用,善用「變」的策略,以及保持「不變」的價值,企盼能夠繼續提升劇場總體意象的視覺營造,使人們可以勇於探索開發新的視野與格局。

京劇演員出身的我,每每對安祈總監提出的創作構思特別有感,我喜歡戲,也喜歡全程參與製作。團長專司製作營運,調布資源、掌理績效,帶動行政團隊為節目製作及觀眾服務提供最大支援,每當新編戲劇本初稿完成時,我總迫不及待地翻閱,最開心的就是沉浸在劇本豐沛創意的情境畫面中,我想像著舞台上的藝術家們精湛的演出畫面,自然而然的融入於專業製作的各個環節之中,我「既在戲裡、也在戲外」,深入理解角色安排和設計的寓意,與大家共同創作的同時,能更有效率的掌握製作品質與資源配置,隨時與工作同仁溝通想法並推動執行。

這些年來,憑著愛戲的熱情,國光在傳承與創新中已建立起台灣劇藝新美學的獨特標幟,同時也致力精進戲曲的多元競爭力,不斷承接可以促進劇團成長的各種挑戰。國光是一個致力實踐戲曲品牌發展力的營運團隊,藉由持續推出普獲觀眾好評的演出,逐步奠定了國光的品牌,並培育人才養成、深化國光定位的價值鏈。一場成功的演出必然是臺前、幕後所有工作人員通力合作的成果展現,從劇本創作、導演、演員、服裝、音樂、字幕、舞台設計、道具陳設、燈光音響、影像技術、到場地規劃、行銷構思、售票客服、現場服務等,每個人都扮演著不可或缺的重要關鍵角色,跨部門的團隊合作也需要有充分的工作默契與使命感,才能完成一場品質口碑都沒有NG的成功演出。

京劇,是角兒的藝術,演藝家的卓絕風采,是戲曲表演的價值核心,也是傳統劇場魅力所在。然而,在現今社會變幻莫測的新常態中,各行各業面臨激烈競爭,要脫穎而出,往往必須更著重提升團隊集體戰力。就像在球場上的團隊合作,擁有明星球員加持績效固然可喜,但在實際運作中,更須促進團隊成員為共同的信念目標奮鬥,相互支持才能發揮超凡能量。每次演出前,我必定帶著全體同仁以虔誠儀式祭臺,不僅是祈請梨園祖師護佑演出順利成功,更是提醒我們自己不忘初心,“落其實者思其樹,飲其流者懷其源”,我相信只要能凝聚團隊堅韌信念,無論處在怎樣變動不安的時局下,都能身心安頓能量強大。

淬鍊品牌,許京劇一個未來!

疫情帶來世界劇變不安,當危機來臨,也可能是自然常規下的轉機所在,是反思自身存在價值與意義的重要時刻。這段時間特別有感:表演藝術是撫慰人心的交流活動,藝術工作者非但不應停滯,且該更努力實踐,讓活躍、積極的力量激發成長,也才能帶動觀眾感受表演藝術的愉快,國光團隊正扮演這樣的重要角色。今年五六月間,從「唱響小廳」到團慶公演,國光在因疫情一片停演的低迷氛圍中,團隊以強大的內部凝聚力,克服全員戴上口罩全程演練的艱苦,並研擬隨時可應變換戲的組合方案,爭取演出活動如期推出,慶幸兩檔活動能夠順利執行並且深獲各界好評。不僅新生代主演努力不懈的扎實功底讓人驚艷,文戲唱作俱佳、武戲熱鬧熾烈,精實飽滿的劇情聚合著老中青不同世代能量,鼓動著滿場觀眾的掌聲絡繹不絕,熱烈情緒一度幾乎掀翻劇場屋頂,像是參加台灣戲曲劇場的盛宴。這些年國光演出,是抱著「先感動自己,才能感動別人」的態度,團隊上下一心全力以赴的信念,演出時讓觀眾感受到強大氣場,觀眾對演出的真誠滿足令我們感動。

國光團隊創作演出使命必達的精神與態度,已成為內部組織文化風氣,當團務目標以建構團隊價值為主張,要個人放下自我中心,必然要有轉換舊思惟的新觀點。我因此提出打造「戲曲品牌」,建構自身「無可取代」的藝術價值與市場競爭力,用精益求精、自我超越為激勵指標,也透過持續網羅優秀藝術家激活團隊生命力,促進加速提升整個團隊的成長效能。這些品牌經營的策略性思考,志在持續努力帶動更寬廣層面的觀眾願意「愛戲」,奠定「臺灣京劇新美學」品牌形象的穩固根基,未來的國光京劇,將在因應社會的變動中追求永恆不變的價值,邁向永續。